電動車椅子がラストワンマイルを解決

2021.12.14

- 生活の利便性

- 環境

- 建設・不動産

-

行政機関との連携が進むとみられる

スタートアップの事業領域 - 電動車椅子

- 連携先が進むとみられる行政機関

-

居住者の高齢化が進む

ニュータウンを抱える自治体

- 行政機関側の課題

- ラストワンマイルの移動

- 導入が進むとみられるプロダクト

-

片手で操作でき5センチの段差を

楽に乗り越えられるなどの

特性を備えた電動車椅子

- 導入以後の感想/結果

-

移動手段だけではなく

コミュニケーションの領域で

大きな波及効果

- 今後の展望・課題

-

一般的な車椅子とは異なり、

横に並んで話せるため自然な会話が成立。

普及が進めば世代間の

コミュニケーションが盛んになり、

街の活性化につながる

都市郊外部のニュータウンは、少子高齢化によって空き家の増加や地域の過疎化が社会問題化している。地域活性化に向けて様々な対策が講じられる中、重要な課題として指摘されているのが高齢者を対象にした新たな移動手段の展開。新たなインフラを整備する上でカギを握るのが、ベンチャー企業が提供する電動車椅子だ。

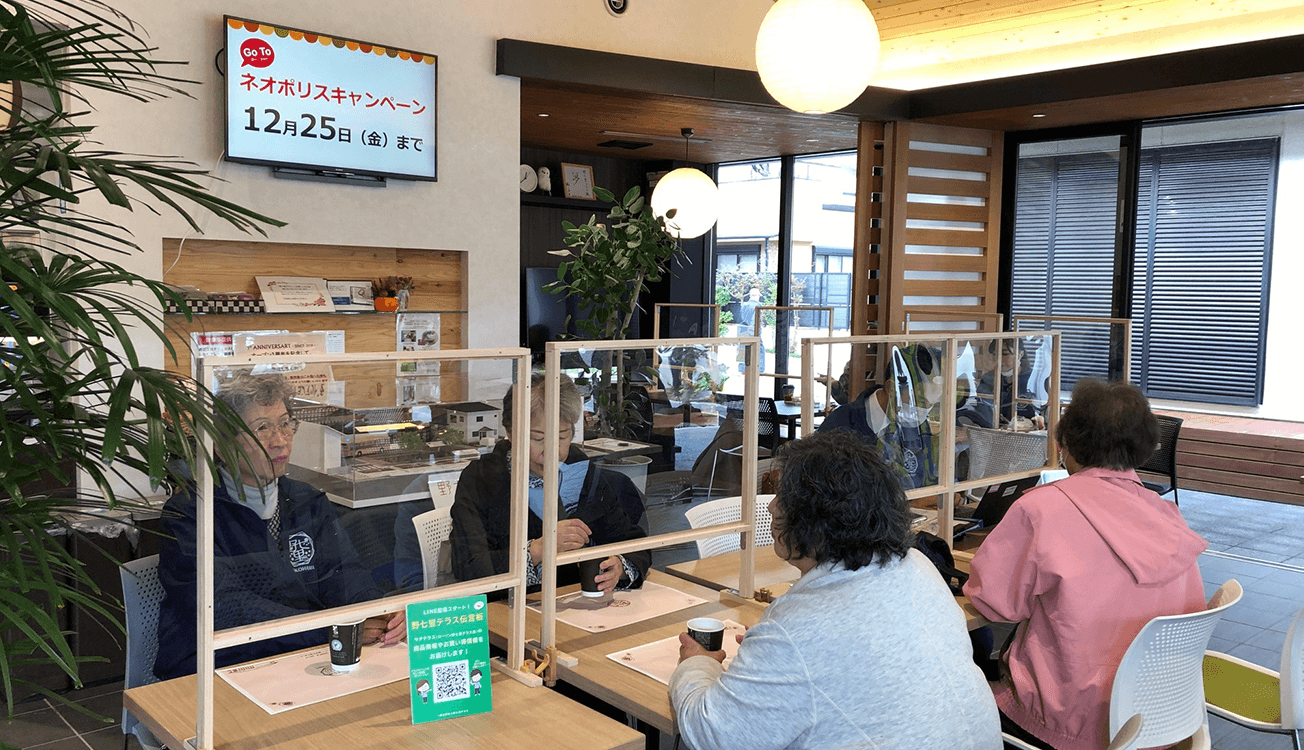

高齢化率が半分の団地で実証実験

郊外住宅地の高齢居住者にとって、自宅からバス停やコンビニなどの店舗までといった「ラストワンマイル」の移動はハードルが高く、外出の機会を妨げる要因となっている。大和ハウス工業が1970年に開発に着手し、約2000人が住む戸建て団地「上郷ネオポリス」(横浜市栄区)は高齢化率が約半分に達しており、ラストワンマイル問題の解決は喫緊の課題だ。このため横浜市と連携して2020年10月から11月にかけてベンチャーのWHILL(ウィル、東京都品川区)が提供する電動車椅子「WHILL」を活用した実証実験を行い、新たな街づくりの検証を行った。実証試験では13台を活用。このうち3台は機器をシェアする形で使用され、10台は個人の希望者に貸し出された。

コミュニケーションの領域に効果が

WHILLは「100メートル先のコンビニに行くのをあきらめた」という車椅子ユーザーの声が開発の原動力となっており、片手で操作でき5センチの段差を楽に乗り越えられるなどの特性を備えた電動車椅子を製品化している。国内では30を超える自動車ディーラーが取り扱う人気商品だ。「一般的な車椅子に比べて圧倒的に利便性が高い」「安心して利用できる」-。試験を通じて機能を評価する声が大きかったのは予想通りだったが、移動手段だけではなくコミュニケーションの領域で大きな波及効果が発生することが判明した。

「外に出ていきたい」という気持ちを醸成

通常の車椅子の場合、会話は頭越しになるので利用者の負担は決して小さくない。これに対してWHILLの場合、横に並んで話せるため自然な会話が成立するからだ。また、大和ハウス工業の瓜坂和昭副理事は「WHILLがあるからこそ『外に出ていきたい』という気持ちが醸成され、人と会う機会も増えるはず」と指摘する。お年寄りが電動車椅子に乗って買い物や散歩する時に小学校高学年や中学生が同伴するサポーター制度を導入すれば、必然的に家族の不安感は軽減する。本格導入するかどうかは未定だが、普及が進めば世代間のコミュニケーションが盛んになり、街の活性化につながると瓜坂氏はみている。

全国には上郷ネオポリスと同様の問題を抱えるニュータウンが多く存在する。ラストワンマイル対策は住民同士をつなげ、新たな街づくりに貢献することを、WHILLの技術は示唆している。